1.統合医療とは?

『西洋医学』と『東洋医学』には長所もあれば短所もあります。それぞれの長所を取り入れ、お互いの短所を補い合うような医療、これを『統合医療』といいます。

『統合医療』は通常の『西洋医学』に『東洋医学』や『伝統医学』などの『補完代替医療』を加えることによって、病気の早期発見や予防、根治、健康維持の増進などを目指す新しいタイプの医療体系です。米国では Integrative Medicineと呼ばれ、最近、各地の大学病院にIntegrative Medicineを標榜する専門クリニックが誕生しつつあります。

しかしながら、日本の医療は漢方や鍼灸などの伝統医療を擁しながら、明治以降軽視する傾向が続き、現在は西洋医学一辺倒の医療が主流を占めています。

2.東洋医学が科学的に証明されつつある

『伝統中国医学』は、中国において発展し、朝鮮半島や日本に伝わりそれぞれ独自の発達を遂げてきました。伝統医学の総称で『東洋医学』とも呼ばれています。

明治維新以前は、日本では西洋医学に類しない『漢方』や『鍼灸』治療などをもとにした東洋医学による伝統医療が行われてきました。維新以後は急速に西洋医学が導入され、日本の伝統医療は衰退してきていました。

一方で、現代の西洋医学だけでは物足らず、民間の鍼灸や整体などの治療院も依然として根強い支持を得ているのも事実です。米国では最近、西洋医学の視点から東洋医学の治療効果を評価しようという動きが起きています。最近の内外の研究により鍼灸や漢方の有効性が科学的に証明されつつあります。

3.米国では成人の50%が東洋医学を受ける

『補完代替医療』とは、通常の医療を補完、相補する医療という意味が込められた用語です。米国では Complementary and Alternative Medicine( CAM)の名称が使われています。鍼灸、漢方薬、指圧、気功、マッサージ、ヨガ、カイロプラクティックなど, 西洋医学の範疇に属さない療法を総称して CAM と呼んでいます。1992年、国民の関心の高さを背景としてアメリカ国立衛生研究所(National Institutes of Health: NIH)にアメリカ国立補完代替医療センター(NCCAM;http://nccam.nih.gov)が設置されました。

2005年にはNCCAMに1億2000万ドルを超える研究費が費やされ、その額は年々増加の傾向にあります。NCCAMの資金で全米の15の大学に種々のCAMのセンターが創設され、それぞれの大学の得意とする分野でCAM医療の研究が始められました。その研究内容の概要はCAM医療が、本当に効果があるのかという臨床研究と、いままで神秘的とされてきた CAMのメカニズムに関して、科学のメスをあてようという試みの両者があります。

近年、米国において一度はCAMを受けたことがあるという成人が50%に達し、補完代替医療が一般的となってきています。調査では、学歴が高い人や知識人層など時代を先導してゆくとされる人たちほど、補完代替医療を評価し積極的に利用しているということも明らかになっています。

4.米国の大学病院では大半が鍼灸クリニックを開設

現在、鍼を患者に行うことができるのは医師と国家資格をもつ鍼灸師のみです。鍼灸師になるためには鍼灸師養成施設で通常3年の学習の後、国家試験に合格しなくてはいけません。

医師は業務として鍼灸を行うことが可能ですが、現在、医学部教育において鍼灸の科目を置く大学はほとんど無く、鍼灸臨床を行うために必要なトレーニングの内容や時間数など法制度の整備もなされていません。

したがって、実際に鍼灸を行う医師数は非常に限られています。日本での鍼灸 は長い歴史があるにも関わらず、その評価が高いとはいえません。一方、アメリカでは鍼は日本よりもはるかに高い評価を得ていると言えるでしょう。

米国民の鍼灸の関心がたかまるに従い、ほとんどの大学病院に鍼灸クリニックが開設されています。

4−1. そもそも鍼灸はなぜ効くのか?(東洋医学的解釈)

『気』とは中国伝統医学の根幹となる大事な概念です。我々の身体には生命活動には不可欠のエネルギー(気)が循環しており、この体内の気の流れを良くし『陰と陽』のバランスをとることが重要とされています。

気は不可視であり流動的であり 気が足りないこともまた余分にありすぎることも病気の原因とされています。この気の流れる経路を『経絡』と呼び、主な経絡は左右対象に6つ存在します。

全身には、300カ所以上の『ツボ』がこの経絡上にあると考えられています。鍼灸はツボを刺激し気の流れを整え、臓器の調整を行い病気を改善させる方法と理解されています。ところが、これらの『気』『経絡』『ツボ』の存在は現代科学では未だ証明されていません。

4−2. 鍼灸はどうして効くのか ー現代的解釈(西洋医学的解釈)

アメリカ国立衛生研究所のCAM研究センターでは、特に鍼治療の有効性に対する研究が重要視されています。CAM研究センターからの研究費の援助により 鍼治療の有効性の検討が 全米の研究機関により なされています。

身体の表面にある皮膚や筋肉には豊富に知覚神経が分布しています。これらの神経は大脳皮質の知覚神経中枢に、痛み、かゆみ、温感、冷感など様々な情報を送っています。

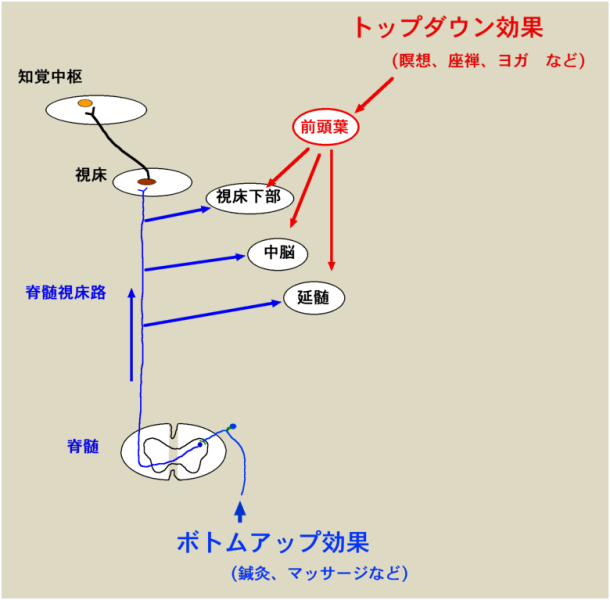

そして、大脳皮質に至るまでの経路の途中で延髄、中脳、視床下部などの部位にも枝分かれしてその情報を送っています(脊髄視床路;図1)。延髄 は自律神経系の中枢なので、皮膚や筋肉の知覚神経からの情報が自律神経の調節にも関係していることが容易に想像できます。

鍼灸は細い針を身体の表面に挿入します。この手法により皮膚や筋肉に存在する知覚神経が刺激を受け、自律神経系の活動が影響を受けるものと考えられます。

このような観点から西洋医学的な手法を用い、鍼のメカニズムが解明されつつあります。古来より、膝下の『足の三里』は胃腸疾患に良く効く『つぼ』として有名です。実際この場所に鍼 をすると胃の運動が高まります。

足三里への鍼により皮膚や筋肉の知覚神経が刺激され、その情報が脊髄を上行し延髄に入力されます。その結果、自律神経 (副交感神経)が興奮し胃運動が亢進 します。鍼の刺激により、 皮膚や筋肉の知覚神経からの情報が延髄をリレーし、 副交感神経を介して、内蔵機能の調節が行われているのです 。

中国伝統医学では、鍼灸は『陰と陽』のバランスを調整すると言われていますが、『陰と陽』のバランスを『交感神経と副交感神経』のバランスと翻訳すれば、鍼灸の機序は理解が可能となります。

交感神経や副交感神経などの自律神経以外にも、鍼刺激が脳内の種々の神経に作用を及ぼしています。ハーバード大学のグループは、MRIを用いた臨床研究で、鍼が脳内のモルヒネ様物質(オピオイド;脳内麻薬)を分泌する神経を刺激することを報告しています。

鍼の鎮痛効果は有名ですが、これは鍼刺激によって、脳内からモルヒネ様物質が放出されているためと考えられます。 加えて最近、鍼の刺激が視床下部にも及び、抗ストレスホルモンである『オキシトシン』を放出させることも解ってきました。

4−3.鍼灸の適応となる疾患

肩こり、五十肩、腰痛、膝関節痛などの『慢性の痛み』にたいして、西洋医学では鎮痛剤、湿布などで対処しますが、その効果は顕著ではなく、きわめて限られています。鎮痛剤服用による胃痛や、湿布による皮膚炎などの副作用も時々あらわれます。西洋医学の不得手な領域です。

これらの疾患には鍼灸が第一選択の治療法となります。鍼灸の効く理由は脳内から『モルヒネ様物質』の放出を促すためと考えられています。その他、高血圧、不眠、ストレス、うつ病、下痢、腹痛、アレルギー、脳血管障害後遺症などに効果があります。鍼灸が自律神経のアンバランスを整えること、免疫系を活性化させること、抗ストレスホルモンである『オキシトシン』を放出させることなどによると考えられています。

鍼灸の鎮痛効果や、嘔吐抑制効果(むかむか止め)などから、癌の患者さんに対する緩和ケアにも用いられるようになっています。

5.前頭葉が活発化されることが判明

一般的に瞑想は、神秘的、宗教的なものと考えられいますが、欧米では20−30年前から、瞑想の手技を心理学的治療に取り入れる試みがなされています。そして、最近の脳科学の進歩により瞑想中の脳の活動が解明されてきました。

前頭葉は、我々の認知や思考を司る場所ですが、ストレスに影響を受けやすい場所としても知られています。特にストレスが長期にわたると、前頭葉が正常に機能しなくなります。そして、不安やうつの原因となります。

瞑想中は前頭葉をはじめ、種々の部位での脳の活動が活発になる事が判明しています。仏教の瞑想には、『座禅』とチベットに伝わる『慈悲の瞑想』が有名です。 『慈悲の瞑想』では、他人への思いやりに精神を集中させます。『座禅』では腹式呼吸に集中する事を教わります。この精神集中が 前頭葉の活動を活発にするようです。『慈悲の瞑想』や『座禅』を続ける事によって、不安やうつが改善されたという報告が散見されるようになってきました。

ヨガや太極拳も欧米で盛んになってきています。ほとんどのスポーツジムでヨガや太極拳のクラスが開かれています。ヨガや太極拳が循環器病、うつ病、慢性疼痛に効果のある事が知られています。 これらの効果は、ゆったりとした動作と精神集中により、前頭葉の活動が高まることによるものと理解されています。

6.統合医療の適応

6-1 うつや不安も解消される!?

前頭葉 はストレスに影響を受けやすい場所です。ストレスが長期にわたると 前頭葉が正常に機能しなくなります。そして、不安やうつの原因となります。

視床下部 のオキシトシン がストレス軽減に大きく関与しています。このオキシトシンの発現や放出を刺激する事ができれば、ストレスに起因するうつや不安の解消に繋がります。

瞑想, ヨガ、太極拳による精神集中は前頭葉に直接作用して、その機能異常を補正します。前頭葉の機能が正常化することにより、視床下部のオキシトシン神経への指令が亢進するものと考えられます(トップダウン効果;図1)。一方で、鍼やマッサージは、末梢の知覚神経の刺激を経て、視床下部のオキシトシン神経の活性を高めます(ボトムアップ効果;図1)。この両者(トップダウン効果とボトムアップ効果)により、オキシトシン産生が高まり、うつや不安の解消が期待できます。

6-2 鎮痛作用

中脳のオピオイドは鎮痛作用に関与しています。瞑想, ヨガ、太極拳による前頭葉の機能の正常化に伴い、そのトップダウン効果は中脳のオピオイド 神経にも及びます。鍼やマッサージも、末梢の知覚神経刺激を経て、中脳のオピオイド活性を高めます(ボトムアップ効果)。この両者の効果で、オピオイド産生が高まり、疼痛が軽減されます。

6-3.自律神経機能の改善作用

延髄 は自律神経機能の調節を行っています。瞑想, ヨガ、太極拳による前頭葉の機能の正常化により、そのトップダウン効果は延髄にも及びます。鍼やマッサージも、末梢の知覚神経の刺激を経て、延髄に働きます(ボトムアップ効果)。この両者の作用で、自律神経機能の改善が期待できます。循環器や消化器は自律神経の調節を受けているので、改善された自律神経機能は循環器や消化器疾患の治療に有益となります。

統合医療は、うつや不安などの『心の病』を身体的なアプローチ(鍼、マッサージ)で癒す事が出来ます。逆に、慢性の痛み、消化器病、循環器病などの『身体の病』を心的なアプローチ(瞑想, ヨガ、太極拳)で治す事も可能です。統合医療的アプローチはこれらの効果 (抗不安作用, 鎮痛作用,自律神経機能改善作用)により、癌患者のターミナルケアにとっても有効な手段となり得ます。

図1 トップダウン効果とボトムアップ効果

鍼灸やマッサージなどによる、末梢の知覚神経の興奮が脊髄視床路を経由して、延髄、中脳、視床下部に伝わる。一方、瞑想,坐禅、ヨガなどは、前頭葉を刺激し、この興奮が延髄、中脳、視床下部に伝わる。延髄は自律神経のバランスをを調節し、中脳からはオピオイド、視床下部からはオキシトシンが分泌される。

The post 専門医が解説!東洋医学が米国で評価される理由 appeared first on 看護師あるある - ジョブデポ看護師ブログ《公式》.

元記事:

元記事: